■

もうひとつの洛中洛外図

2007.12.17.

京都散策が好きな人は、たとえば美術館などで「洛中洛外図」を見かけたりすると、長いあいだ足を止めて眺め入ってしまうのではないだろうか。

ああ、ここが清水寺で…そしてここが祇園社…左の方には嵐山の天龍寺が見えて…と、屏風絵の中に昔の京都の姿を空想して、ついつい、時間が経つのも忘れてしまう。

また、一口に「洛中洛外図屏風」と言っても、いろいろとバリエーションがあって、その比較も面白かったりする。

京都国立博物館の狩野永徳展(2007.10〜11)で展示された上杉本の「洛中洛外図」は、金雲の中に優雅さを漂わせながら、民衆の風俗や生活や歳時を丹念に描きこんでいる。

異色のものでは、「日本美術が笑う」展(2007.1〜5)に出品された長谷川巴龍(って誰?)の「洛中洛外図屏風」は初公開の珍品だった。とにかくヘタクソで胡散臭さ満載ながらも、笑って許してしまうような脱力系アートだ。

そんな「洛中洛外図」には数あれど、僕がもっとも魅力を感じるのは、東京国立博物館所蔵の「洛中洛外図屏風」(「洛中風俗図屏風」とも)、通称「舟木本」だ。第二次世界大戦後に発見され、もとの所有者にちなんで「舟木本」と呼ばれている。 (〜2007年12月24日まで東京国立博物館平常展にて公開)

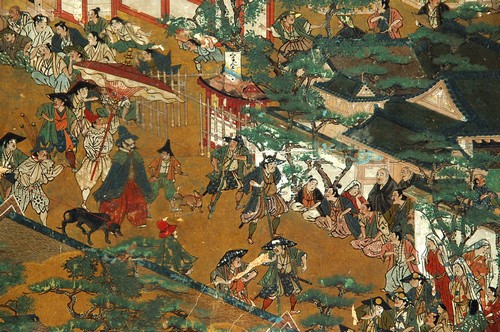

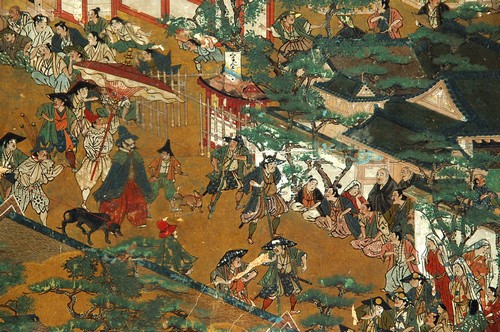

この屏風絵、一目見て、まずはそこに描かれた群衆の発散するギラギラしたパワーに目が釘付けになる。

狂熱、狂騒、混沌……。

いったい、これは何なのだろうか、と。

よし、それでは、自分がこの屏風絵の中を歩くことを空想しながら、もっと細かく眺めてみよう。

目に見える景色に目を向ければ、東(右隻)には方広寺大仏殿、西(左隻)には二条城が建つ。

つまりは、ここに描かれたのは豊臣と徳川が対峙する風景。

時はおそらく17世紀初め、天下の権力は豊臣から徳川へと移行しながらも、両家の火種は燻りつづけ、やがて来るべき戦火(大坂の役)を前にして、都は対立の緊張感が高まっている頃だ。

そのような時勢にあって、都の人々はいつかは対立が暴発する予感をはっきりと感じながら、つかの間の安穏な日々をせいぜい楽しんで過ごしてやろうじゃないかという、刹那的な熱気を帯びているようだ。

町全体が躁状態へ。人から人へと狂熱が伝染していく。

(※以下、写真をクリックするとちょっと大きな画像を表示します)

(左)祇園祭の光景。巨大で華美な母衣を付けた武者行列。

(右)同じく祇園祭より、南蛮仮装行列。ヒゲを付けた人物が、納得のいかないような、浮かない顔をしているのが面白い。

京都の夏といえば祇園祭。現在では山鉾巡行がよく知られているけれども、この当時、江戸時代には盛大な武者行列や仮装行列があり、人々の目を惹きつけた。

(左)花見帰りの集団。桜の枝を手にして、五条大橋の上を踊り狂いながら渡っていく。花見の季節は、昔も今も、浮かれすぎ。

(右)遊郭にて。扇で顔を隠しながら、遊女にエロい視線を送る。我慢できずに抱きつく者もいるが、遊女に拒否されている人もいて、しょんぼり。

暴れる馬を押さえる人、逃げようとする人。

暴れる馬を押さえる人、逃げようとする人。

この場面、何が面白いって、馬が暴れているのもお構いなしに、塀際のあたりで友達を相手にヘン顔をしている人。自分の髪を上に引っ張り上げて「どうよ、この顔、面白いだろ?」みたいな様子だが、相手の友達は「ふーん…別に…」と、とても冷ややかな反応である。

以上は、舟木本の魅力の一端。つぶさに見ていくと、さらに面白い発見に出くわすだろう。

自分が屏風絵の中の一人物になることを想像しながら、絵の中の世界に遊ぶ。

そうした空想をかきたてるのも、「洛中洛外図」の魅力だ。

●参考:洛中洛外図 舟木本―町のにぎわいが聞こえる(小学館・2001年3月)

2007.12.17.

京都散策が好きな人は、たとえば美術館などで「洛中洛外図」を見かけたりすると、長いあいだ足を止めて眺め入ってしまうのではないだろうか。

ああ、ここが清水寺で…そしてここが祇園社…左の方には嵐山の天龍寺が見えて…と、屏風絵の中に昔の京都の姿を空想して、ついつい、時間が経つのも忘れてしまう。

また、一口に「洛中洛外図屏風」と言っても、いろいろとバリエーションがあって、その比較も面白かったりする。

京都国立博物館の狩野永徳展(2007.10〜11)で展示された上杉本の「洛中洛外図」は、金雲の中に優雅さを漂わせながら、民衆の風俗や生活や歳時を丹念に描きこんでいる。

異色のものでは、「日本美術が笑う」展(2007.1〜5)に出品された長谷川巴龍(って誰?)の「洛中洛外図屏風」は初公開の珍品だった。とにかくヘタクソで胡散臭さ満載ながらも、笑って許してしまうような脱力系アートだ。

そんな「洛中洛外図」には数あれど、僕がもっとも魅力を感じるのは、東京国立博物館所蔵の「洛中洛外図屏風」(「洛中風俗図屏風」とも)、通称「舟木本」だ。第二次世界大戦後に発見され、もとの所有者にちなんで「舟木本」と呼ばれている。 (〜2007年12月24日まで東京国立博物館平常展にて公開)

この屏風絵、一目見て、まずはそこに描かれた群衆の発散するギラギラしたパワーに目が釘付けになる。

狂熱、狂騒、混沌……。

いったい、これは何なのだろうか、と。

よし、それでは、自分がこの屏風絵の中を歩くことを空想しながら、もっと細かく眺めてみよう。

目に見える景色に目を向ければ、東(右隻)には方広寺大仏殿、西(左隻)には二条城が建つ。

つまりは、ここに描かれたのは豊臣と徳川が対峙する風景。

時はおそらく17世紀初め、天下の権力は豊臣から徳川へと移行しながらも、両家の火種は燻りつづけ、やがて来るべき戦火(大坂の役)を前にして、都は対立の緊張感が高まっている頃だ。

そのような時勢にあって、都の人々はいつかは対立が暴発する予感をはっきりと感じながら、つかの間の安穏な日々をせいぜい楽しんで過ごしてやろうじゃないかという、刹那的な熱気を帯びているようだ。

町全体が躁状態へ。人から人へと狂熱が伝染していく。

(※以下、写真をクリックするとちょっと大きな画像を表示します)

(左)祇園祭の光景。巨大で華美な母衣を付けた武者行列。

(右)同じく祇園祭より、南蛮仮装行列。ヒゲを付けた人物が、納得のいかないような、浮かない顔をしているのが面白い。

京都の夏といえば祇園祭。現在では山鉾巡行がよく知られているけれども、この当時、江戸時代には盛大な武者行列や仮装行列があり、人々の目を惹きつけた。

(左)花見帰りの集団。桜の枝を手にして、五条大橋の上を踊り狂いながら渡っていく。花見の季節は、昔も今も、浮かれすぎ。

(右)遊郭にて。扇で顔を隠しながら、遊女にエロい視線を送る。我慢できずに抱きつく者もいるが、遊女に拒否されている人もいて、しょんぼり。

暴れる馬を押さえる人、逃げようとする人。

暴れる馬を押さえる人、逃げようとする人。この場面、何が面白いって、馬が暴れているのもお構いなしに、塀際のあたりで友達を相手にヘン顔をしている人。自分の髪を上に引っ張り上げて「どうよ、この顔、面白いだろ?」みたいな様子だが、相手の友達は「ふーん…別に…」と、とても冷ややかな反応である。

以上は、舟木本の魅力の一端。つぶさに見ていくと、さらに面白い発見に出くわすだろう。

自分が屏風絵の中の一人物になることを想像しながら、絵の中の世界に遊ぶ。

そうした空想をかきたてるのも、「洛中洛外図」の魅力だ。

●参考:洛中洛外図 舟木本―町のにぎわいが聞こえる(小学館・2001年3月)